“丝绸之路 光明之行”白内障复明公益行动第25站云南保山站已圆满落幕。这场跨越千里的公益接力,既离不开组委会志愿者的暖心守护,也凝聚着上海援滇干部联络组、市区党委政府、各部门与医院的周密保障,共同为215名患者点亮了重见光明的希望。

微光成炬,守护光明全流程

—组委会志愿者工作纪实

先遣队对接筹备,保障活动开展

2025年3月,“丝绸之路 光明之行”组委会先遣队抵达保山,开展活动前期对接工作,为活动有序开展做准备。期间,组委会多次召开线上工作推进会,对活动流程进行梳理优化,确保各环节衔接合理、运行流畅。

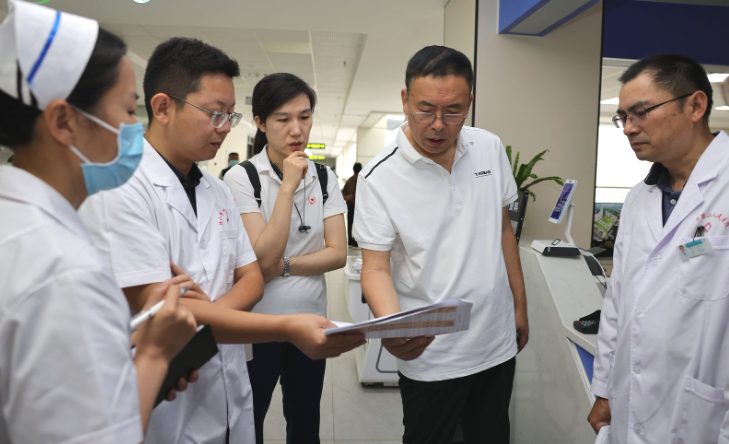

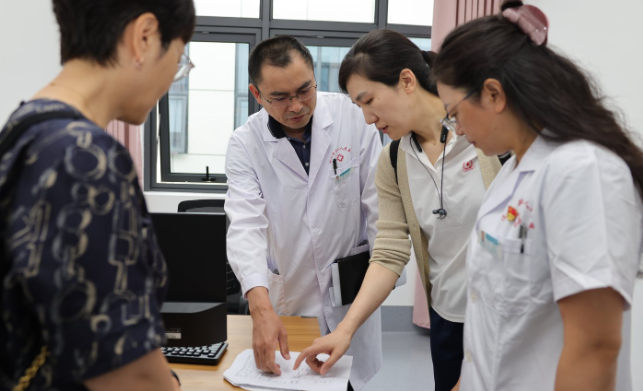

活动正式开始前,组委会提前到达保山,与医院对接门诊就诊流程和手术流程的细节。手术室在活动前3天完成设备调试,光明行组委会与医院领导共同核查全流程,医疗器械工程师24小时待命,保障20台手术设备在活动期间零故障运行。

岗位无界,他们的服务渗透全流程

门诊登记组仔细核对信息,为患者完成就诊登记;门诊初诊组耐心接待初诊患者,解答患者疑问;视力检查组专注为患者检查视力,记录准确数据;特检组严谨开展各项特殊检查,确保检查结果可靠;门诊复诊登记组高效为复诊患者办理登记,入院等待手术;病房医疗组在病房轻声陪伴患者,提供贴心的医疗相关关怀;术前准备组认真协助核对术前信息,整理好各类病历资料;医疗物资组细心清点、分发医疗物资,保障物资供应及时;手术组在手术过程中密切配合,确保手术顺利进行;转运组有序转运患者,及时传递相关信息;医疗设备与耗材器械爱心企业默默助力,提供可靠的设备与充足的耗材,为手术顺利进行提供保障。宣传摄影组王晓峰、范飞雄、李健用镜头捕捉现场点滴,定格下一幕幕温暖画面。

协作无间,跨域力量凝聚成光

“大家既要维持秩序,又要协助开展各项工作,每一份付出都凝聚着团队的努力。”正如“丝绸之路 光明之行”组委会副领队、门诊医疗组组长孔庆健所言,来自全国各地的志愿者与本地团队无缝协作,形成了专业互补的服务网络。

组委会副领队、转运1组组长熊运鸿表示:“保山市二院组织很给力,信息化系统很流畅。此次光明行中,本地领导和医院领导十分重视这项活动,各环节安排和流程都规范有序,入院后与医院信息系统对接得非常密切,提高了工作效率,这也是本次光明行一个比较大的改进。”

本次活动在组委会政委兼执行领队王守良统筹下,智勇辉、朱燕萍、武艳萍等组委会成员及相关工作人员各司其职、协同配合,为公益行动筑牢基础,让这场传递光明与希望的活动得以高效开展,也让跨域协作的力量在实践中愈发彰显。

活动虽已落幕,但志愿者播撒的温暖仍在延续。那些在走廊里指引方向的手势,病房里轻声的安慰,登记台前认真的眼神,早已超越了简单的服务,他们用无处不在的身影证明,公益从来不是孤举,当无数平凡的人在各自岗位上默默坚守,便能汇聚成照亮黑暗的磅礴力量,让“光明”的故事在保山大地上久久流传。

精密筑网,筑牢光明保障链

—党委政府、各部门、医院多方联动

工作纪实

精密部署筑根基,三级联动织密网

活动伊始,在上海援滇干部联络组、市区党委政府领导下,成立工作专班,整合16个单位力量,构建“总专班—专项组—执行岗”三级责任体系。上海援滇干部联络组领导、区政府分管领导组织召开4次现场工作协调推进会,完善活动各流程细节。

从7月17日启动大会,到“人民医生进军营”义诊、眼科学术论坛,再到总结大会,每项活动衔接顺畅,尽显多方联动的高效。

筛查诊疗精准落地,服务暖心高效

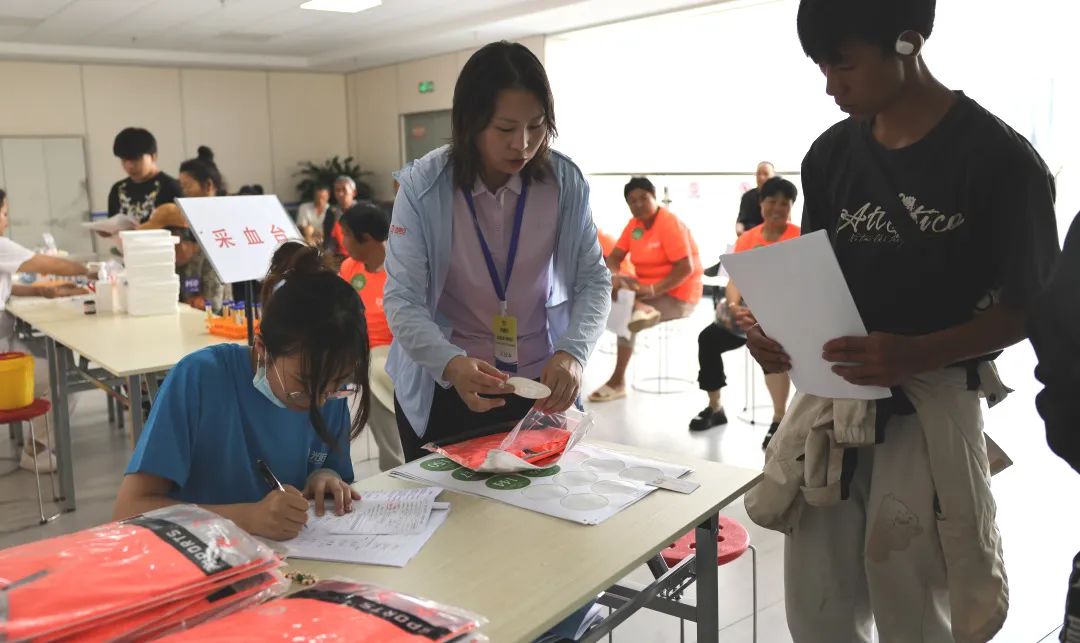

6月16日至7月6日,在区卫健局、区残联指导下,保山市二院到各乡镇开展针对性的眼疾义诊与筛查活动。累计义诊2929人,为488名符合手术条件的患者建立专属档案,其中87名行动不便患者还享受到上门接送服务。

活动启动后,医院开设3个专用窗口,抽调专员全程引导登记、同步完成术前检查,平均每位患者办理时间不超过30分钟,流程高效又暖心。

全流程闭环管理,手术安全有“双保险”

患者入院即进入标准化管理:8名护士组成术前准备组,按“滴眼药水—备皮—健康宣教”三步法执行,双人签字确认;7个转运小组创新采用“三色标识”区分优先级,230余次轮椅接送平均耗时不超过15分钟,安全又高效。术中实行“一术间一责任”机制,5天内完成的215台手术全部实现“零出血、零感染”;器械管理精细,专员全程负责收集、清洗、灭菌,消毒供应中心24小时轮班保障周转,灭菌合格率达100%。

术后关怀不落幕,康复之路有“医”靠

眼科医护人员坚持每日3次查房,详细记录视力恢复情况,为高龄患者定制“床头用药时间表”;出院时,专科护士逐项讲解居家护理要点,7天内完成100%电话随访,让患者全程感受专业守护。

这场跨越山海的公益行动,是沪滇协作的生动实践,更是优质医疗资源下沉基层的真实写照。215双复明的眼睛里,映照着两地守望相助的深厚情谊,这份协作暖流将持续涌动、历久弥坚。

供稿|宣传办

扫一扫在手机打开当前页