“医生,我就是腿上长了些红点,怎么会跟肾有关系?”在肾内科门诊,这样的疑问并不少见。皮肤症状与肾脏疾病,看似毫无关联,却可能被同一种疾病串联——它就是肾型过敏性紫癜。

36岁的杨女士第一次走进医院时,身上已布满暗红色皮疹,双下肢浮肿明显。“一开始以为是蚊虫叮咬,涂了药膏没好转,农忙时顾不上,拖了快一个月才来。”她的叙述,道出了不少患者的共同经历。

检查结果打破了侥幸:尿潜血2+、尿蛋白3+,24小时尿蛋白定量远超正常范围,进一步肾穿刺活检后,确诊为“肾型过敏性紫癜(局灶增生型紫癜型肾炎,ISKD分型IIIa型)”,还合并血小板减少。这个结果让她不解:“皮肤的问题,怎么会伤到肾?”

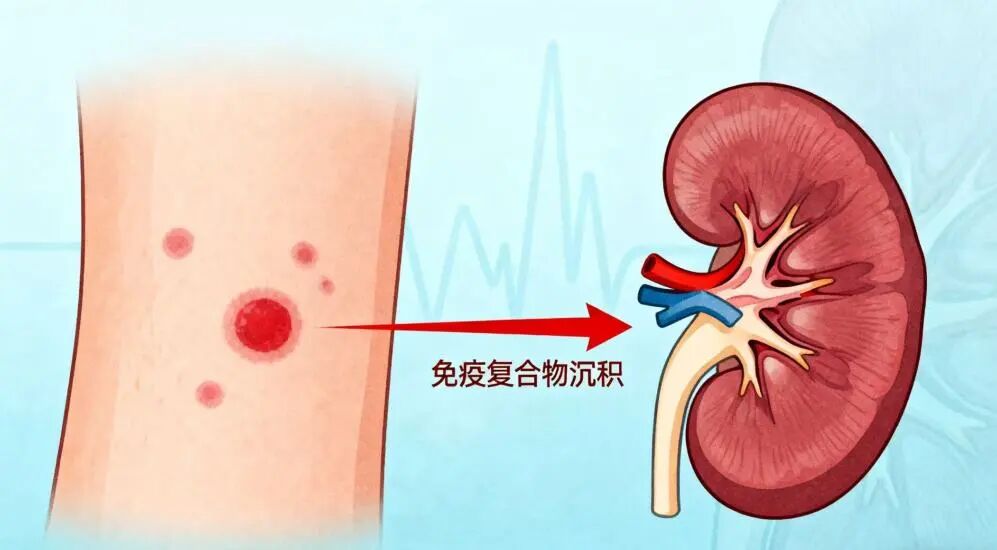

其实,这正是肾型过敏性紫癜的“特殊之处”——它并非单纯的皮肤过敏,而是免疫异常引发的全身性小血管炎,肾脏作为“血管密集器官”,自然成为主要受累靶点。

治疗过程中,病情曾出现波折:初期,医师通过药物组合为她控制尿蛋白、调节免疫,皮疹和浮肿很快消退。患者出院后虽规律服药,却未遵医嘱定期返院复查,仅在当地医院监测到尿蛋白、血尿反复,也未调整治疗方案。

2025年3月,指标明显恶化:尿微量白蛋白飙至1220mg/L,24小时尿蛋白定量达555.05mg/24h。医师紧急调整方案,采用短期强化治疗抑制炎症反应,后续配合药物逐渐减量,并补充护骨、护胃相关药物,预防治疗可能带来的副作用。

规律治疗4个月后,指标显著改善:24小时尿蛋白定量从555.05mg/24h降至72.77mg/24h,尿微量白蛋白从1220mg/L降至16.6mg/L,肌酐、白蛋白等肾功能指标趋于稳定。这个过程不仅是病情的控制,更是对“皮肤-肾脏关联”认知的重塑。

很多人对“过敏性紫癜”的认知停留在“皮肤红痒”,但肾型过敏性紫癜的本质,是过敏性紫癜引发的肾脏受累,属于免疫复合物介导的小血管炎。要理解它,需要理清三个核心问题:

为什么皮肤问题会“牵连”肾脏?

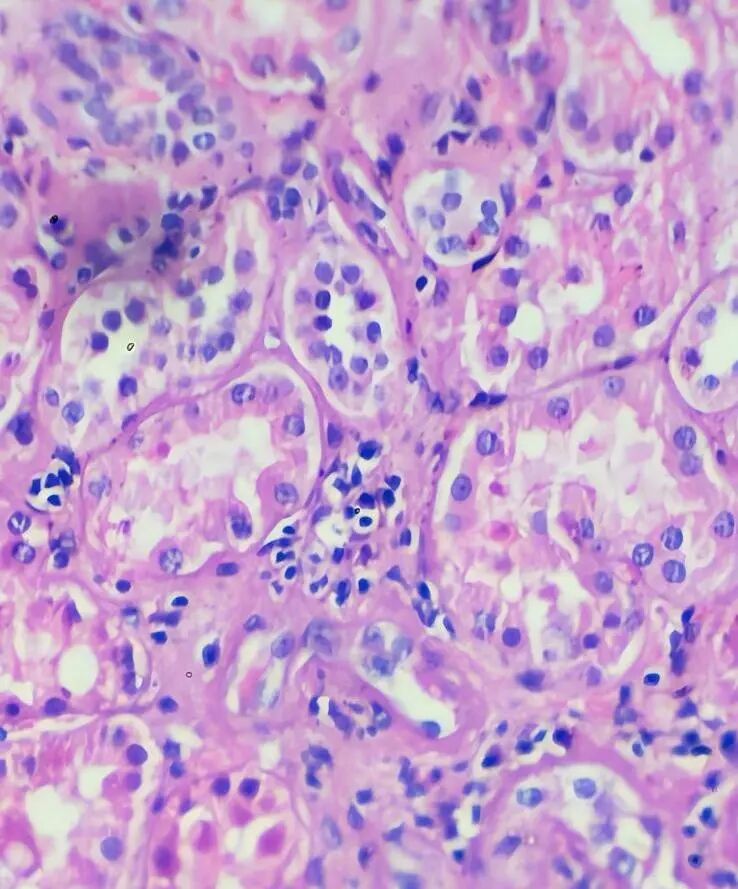

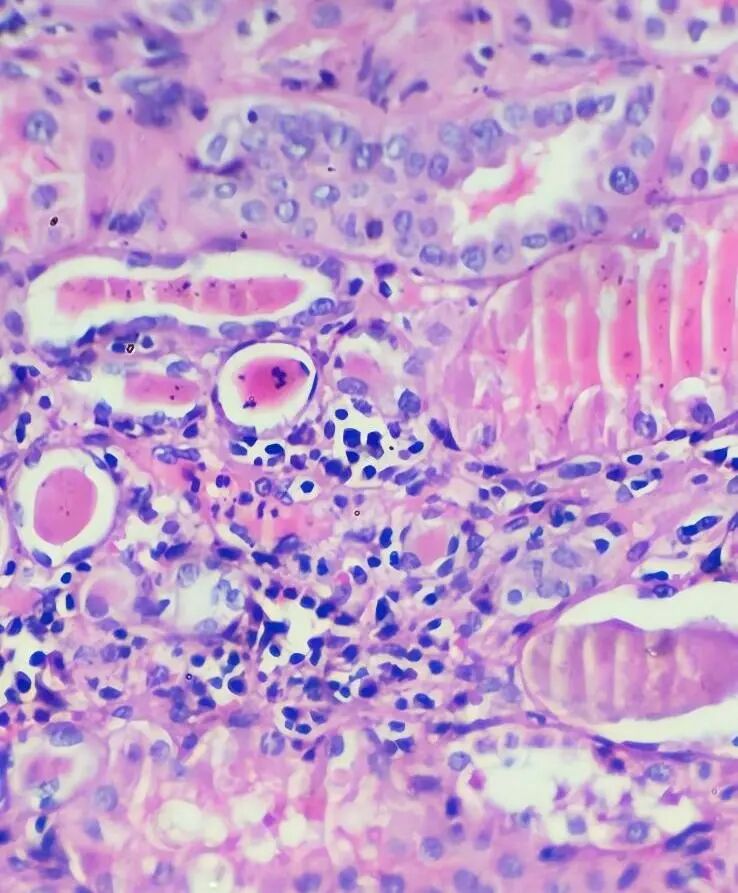

当免疫系统出现“误判”,会产生针对自身的免疫复合物,这些复合物随血液流动,容易沉积在全身小血管壁上——皮肤小血管受累,就出现按压不褪色的紫癜;肾脏肾小球的小血管密集,免疫复合物沉积后会引发炎症,破坏肾小球滤过功能,导致蛋白尿、血尿,甚至肾功能损伤。简单说,皮肤紫癜是“表象”,肾脏损伤才是“潜在风险”。

它有哪些“迷惑性”,容易被误诊?

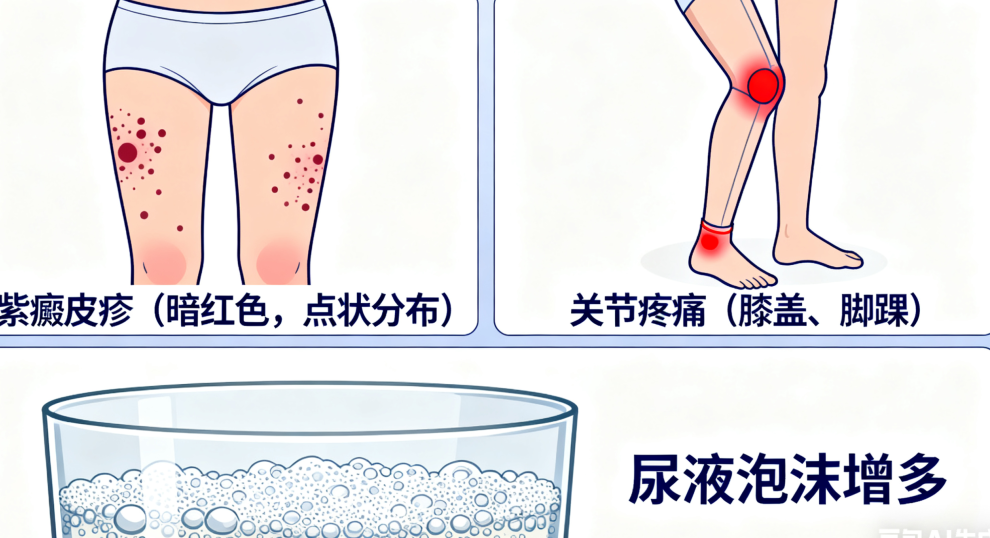

★症状分散:除了皮肤紫癜(多分布在下肢、臀部),还可能伴随关节痛(膝、踝关节常见)、腹痛、呕吐,这些症状常被单独归为“关节炎”、“肠胃炎”,掩盖了肾脏问题;

★肾损伤“无声”:早期蛋白尿仅表现为“尿液泡沫多、不易消散”,血尿可能是“尿色偏深(茶色、洗肉水样)”,这些细微变化很难引起重视,等到出现明显浮肿、高血压,肾脏损伤往往已持续数周至数月;

★人群认知偏差:多数人认为这是“儿童病”,但成人患病时,病情更隐匿、进展更快,且合并血小板减少等并发症的风险更高,治疗难度也更大。

哪些人群需要“重点警惕”?

★有过敏性紫癜病史者:约30%-50%的过敏性紫癜患者会出现肾脏受累,且多在皮肤症状出现后数周至数月内发生;

★有肾脏疾病家族史者:如病例中患者父亲患有慢性肾衰竭,遗传因素可能增加患病风险;

★反复出现“皮疹+尿异常”者:皮肤红点反复出现,同时伴随尿液泡沫多、尿色改变,需高度警惕肾脏受累。

确诊:为什么“肾穿刺”不可少?

不少患者对肾穿刺存在顾虑,但它是诊断肾型过敏性紫癜的“金标准”。通过肾穿刺,医师能明确肾小球损伤的类型和程度(如ISKD分型)——像病例中的IIIa型,属于局灶增生性病变,这直接决定了治疗方案:是用基础药物控制,还是需要联合冲击治疗,避免“轻症过度治疗”或“重症治疗不足”。同时,肾穿刺还能与IgA肾病、狼疮性肾炎等相似疾病鉴别,避免误诊。

治疗:如何“分层应对”?

★轻度病变:以“保护肾脏、缓解症状”为主,通过药物调节免疫、减少尿蛋白,同时注意休息,低盐、适量蛋白饮食,减轻肾脏负担;

★中重度病变:需短期采用强化治疗快速抑制炎症,控制免疫复合物沉积,后续配合药物逐渐减量,同时补充护骨、护胃相关干预,预防治疗可能引发的骨质疏松、胃肠道损伤;

★长期管理:治疗后定期复查是“重中之重”——每月查尿常规、24小时尿蛋白定量,每3-6个月查肾功能,根据指标调整方案。很多患者病情反复,正是因为“症状好转后擅自停药或减药”,导致免疫炎症反弹。

预后:早干预与晚干预,差别有多大?

临床数据显示,早期诊断、规范治疗的患者,90%以上能维持正常肾功能,避免发展为慢性肾衰竭;但如果延误治疗,导致肾间质纤维化、肾小球硬化,可能需要透析甚至肾移植,不仅影响生活质量,还会增加家庭负担。病例中的患者虽曾延误复查,但及时调整治疗方案后,病情仍能得到有效控制,说明“早干预”的重要性。

肾脏是“沉默的器官”,它的损伤不会喊“痛”,但身体会给出“预警信号”。日常生活中,只要多留意这些细节,就能尽早发现风险:

1.皮肤出现“按压不褪色的红点”,尤其是伴随关节痛、腹痛时,一定要查一次尿常规,排除肾脏受累;

2.尿液泡沫多、不易消散,或尿色变深(茶色、洗肉水样),及时到肾内科就诊,做进一步检查;

3.有过敏史、肾病家族史的人群,每年定期做“尿常规+肾功能”检查,把风险“早发现、早控制”。

此病例警惕我们:肾型过敏性紫癜不是“绝症”,需要“早认知、早诊断、早治疗”。别让皮肤上的“小红点”,拖成无法挽回的肾脏损伤——你的肾脏,值得更细心的守护。

供稿|医务部

扫一扫在手机打开当前页